Strategien gegen ein hartnäckiges Problem

Als Gebäudebetreiber haften Genossenschaften für die Qualität des Trinkwassers in ihren Gebäuden. Dies gilt auch bezüglich Prävention von Legionellen. Die technischen Massnahmen sind schon länger bekannt – doch über die hohen Schweizer Fallzahlen wird immer noch gerätselt.

Text und Bilder von Michael Staub | 2025/05

Die Legionärskrankheit entsteht als Folge einer Infektion mit Legionellen (Legionella pneumophila). Ihre Symptome ähneln denjenigen einer normalen Lungenentzündung, doch schwere Verläufe führen jedes Jahr zu Todesfällen. Und dies nicht nur bei älteren oder immungeschwächten Personen. Als Faustregel gilt: Ungefähr fünf Prozent aller Erkrankten mit schwerem Verlauf sterben. 2024 gab es schweizweit 577 Fallmeldungen, was ungefähr 29 Todesfällen entspräche. Doch der Nachweis der Krankheit ist aufwendig, und deshalb dürfte die Dunkelziffer für milde ebenso wie für schwere Verläufe der Krankheit weitaus höher sein. Was weiss man heute über die Ursachen?

Konstanter Anstieg

Ein bekannter Infektionsherd für Legionellose sind kontaminierte Trinkwasserinstallationen. Wenn mit Legionellen befallenes Trinkwasser zerstäubt wird, etwa beim Duschen oder Haarewaschen, gelangen die Erreger in die Lunge und können somit die Legionärskrankheit auslösen. Und das geschieht leider nicht selten. Der Epidemiologe Daniel Mäusezahl arbeitet im Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut in Allschwil (BL). Seit einigen Jahren untersucht sein Team die Legionärskrankheit im Detail. «Die Fallzahlen für die Legionärskrankheit steigen seit über zwanzig Jahren konstant an», sagt der Forscher. Die Inzidenz, also die Anzahl Fälle pro 100 000 Personen, betrug im Jahr 2000 noch 1,1. Im 2020 waren es bereits 5,24 Fälle und 2024 6,41 Fälle.

Jahr für Jahr meldet die Schweiz die zweithöchsten Fallzahlen in Europa. Über die Gründe dafür wird nach wie vor gerätselt. Besonders viele Fälle gibt es im Tessin. Das Team von Daniel Mäusezahl hat diese detailliert untersucht und ist auf einen ersten Zusammenhang gestossen: «Die abwechselnden Perioden von Wärme und Feuchtigkeit während der Inkubationszeit scheinen das Auftreten zu begünstigen». Vermutlich spiele jedoch auch die hohe Wachsamkeit der Ärzteschaft im Tessin eine Rolle: Wer sensibilisiert ist, testet seine Patienten schneller auf Legionellose, was zu mehr Nachweisen und damit höheren Fallzahlen führt. Und weil die Tessiner Bevölkerung überaltert ist, gibt es mehr ältere und damit auf Legionelleninfektionen anfälligere Personen. «Klare Aussagen sind deshalb schwierig», so Daniel Mäusezahl.

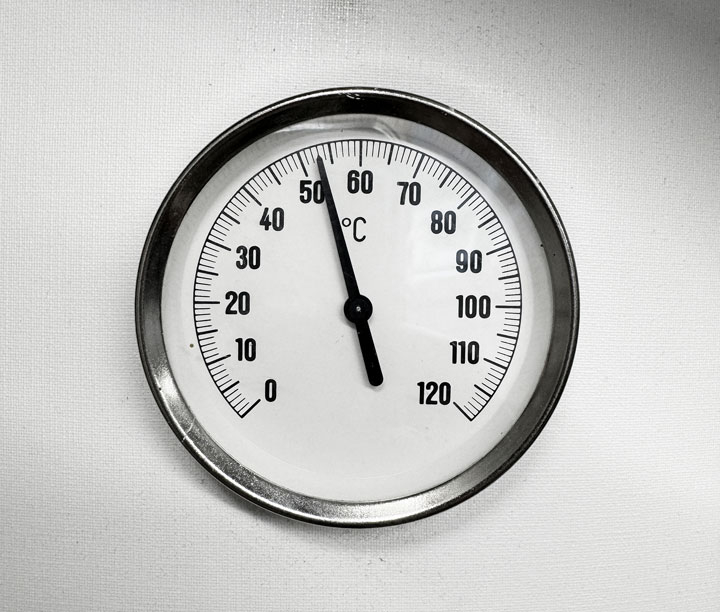

Zum Unterhalt der Trinkwasserinstallation gehören regelmässige Temperaturkontrollen.

Mehr Zusammenarbeit

Um das Legionellenproblem einzudämmen, wird es noch viele weitere Forschungsprojekte brauchen, und auch mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das postuliert die Studie «Foresight 2035», die im August publiziert wurde. Gemäss den Schlussfolgerungen der Studie müssen sich Sanitärplaner und -installateure, Ingenieurbüros und Spezialistinnen aus Medizin und Mikrobiologie noch besser austauschen und am selben Strick ziehen. Die gemeinsame Arbeit sollte zudem von der Politik gefördert und begleitet werden. «Es braucht eine enge Zusammenarbeit von Behörden, Industrie und Wissenschaft, damit Legionelleninfektionen nicht nur kontrolliert, sondern letztlich auch eingedämmt werden können», sagt Frederik Hammes. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Trinkwassermikrobiologie an der eidgenössischen Wasserforschungsanstalt Eawag und Hauptautor der Studie.

Die drei wichtigsten Einflussfaktoren auf das Wachstum von Legionellen in Trinkwasserinstallationen in Gebäuden sind seit längerer Zeit bekannt. Erstens muss die Installation mit zertifizierten Materialien ausgeführt werden, die kein Wachstum von Mikroorganismen begünstigen. Zweitens dürfen Kalt- respektive Warmwasser die zulässigen Temperaturbereiche nicht über- oder unterschreiten. Und drittens sind die sogenannten Stagnationszeiten einzuhalten. Spätestens 30 Sekunden nach Öffnen einer Zapfstelle soll die Kaltwassertemperatur unter 25 Grad Celsius fallen. Warmwasser hingegen sollte nach 70 bis 100 Sekunden nach dem Öffnen mindestens 50 Grad Celsius warm sein. Denn in der Leitung verweilendes (stagnierendes) Wasser begünstigt das Wachstum unerwünschter Mikrobiologie.

Klare Vorgaben

Die Temperatur des Kaltwassers muss stets unter 25 Grad Celsius liegen. Bei der Warmwassertemperatur hingegen sind drei Werte zu beachten: Mindestens 60 Grad Celsius gelten am Ausgang des Warmwasserspeichers (Boilers), 55 Grad Celsius in warmgehaltenen Leitungen. Und an der Entnahmestelle (Wasserhahn, Duschbrause) muss die Temperatur immer noch mindestens 50 Grad Celsius betragen. Von tieferen Boilertemperaturen, die zeitweilig aus Energiespargründen propagiert wurden, sind die Fachverbände abgekommen. «Der Schutz der Gesundheit ist eindeutig höher zu gewichten als die mögliche Energieeinsparung», sagt Beat Waeber. Er ist Präsident des Fachbereichs Sanitär / Wasser / Gas beim Gebäudetechnikverband Suissetec.

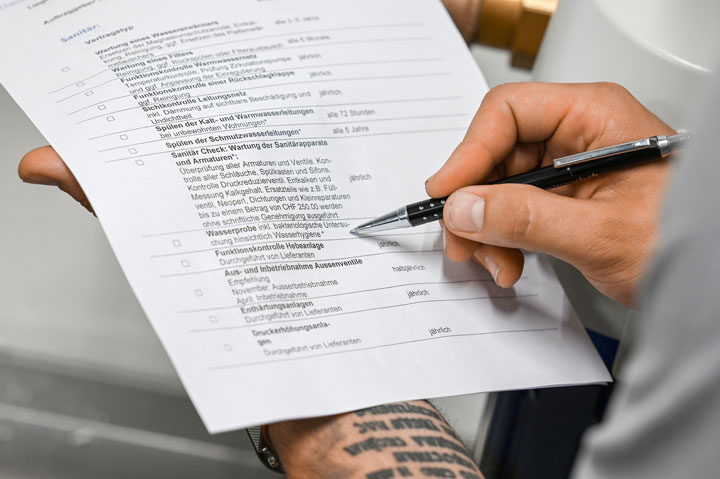

Damit eine Trinkwasserinstallation richtig funktionieren kann, ist eine korrekte Wartung wichtig. Dazu gehören etwa das regelmässiges Spülen und Ersetzen der Feinfilter, die Routinekontrolle von Speichertemperaturen oder das periodische Entkalken von Boilern (mindestens alle fünf Jahre). Welche Massnahmen konkret notwendig sind und wie häufig man sie durchführen sollte, ist eine sehr individuelle Frage. «Das hängt von der Installation, der Grösse des Gebäudes und vielen weiteren Parametern ab», sagt Beat Waeber. Weil Genossenschaften als Gebäudebetreiber ohnehin der Pflicht zur Selbstkontrolle unterstehen, empfiehlt sich eine initiale Bestandesaufnahme der ganzen Installation durch eine Fachperson. Darauf aufbauend können anschliessend die notwendigen Kontroll- und Servicerhythmen abgeleitet werden (siehe Box).

Eine genaue Bestandesaufnahme der ganzen Trinkwasser-installation ist ein guter Anfang für die Legionellen-Prophylaxe.

Mieterschaft informieren

Sinnvoll ist auch eine gezielte Information der Mieterschaft. Es geht keinesfalls darum, Ängste vor Legionelleninfektionen zu schüren oder Menschen zu verunsichern. Jedoch sollten Genossenschafterinnen und Genossenschafter darauf hingewiesen werden, nach mehrtägiger Abwesenheit alle Wasserhahnen zu öffnen und das Wasser einige Minuten lang laufen zu lassen. Das hilft, um stagnierendes Wasser aus der ganzen Installation zu entfernen und damit Problemen vorzubeugen. Ebenso sollte klar kommuniziert werden, dass Veränderungen an der Trinkwasserinstallation – inklusive Garten- oder Kellerventilen – nur von Fachleuten vorgenommen werden dürfen.

Doch Legionellen sind für viele Genossenschaften ein derart heikles Thema, dass sie nicht einmal über ihre aktuelle Strategie Auskunft geben mögen. Drei verschiedene Geschäftsstellen lehnen eine Stellungnahme rundweg ab. Man habe zu wenig Erfahrung mit dem Thema oder sehe keine Notwendigkeit, darüber zu sprechen, heisst es auf Anfrage. Auskunft gibt allein die Baugenossenschaft des Eidgenössischen Personals (BEP). Die BEP war bisher von keinen Legionellenfällen betroffen. «In der Planung und im Betrieb der Installationen berücksichtigen wir die Vorgaben von SIA und SVGW», sagt Eva Eidenbenz, Kommunikationsverantwortliche der BEP. Neben wöchentlichen Sichtkontrollen werden zum Beispiel die rückspülbaren Wasserfilter alle zwei Monate überprüft. Ebenso kontrolliert man die auswechselbaren Wasserfilter ein- bis zweimal jährlich. Auch die von den Richtlinien verlangten Temperaturkontrollen führt man regelmässig durch.

Obwohl viele Faktoren der Legionellose-Erkrankungen noch im Dunkeln liegen, können Genossenschaften schon heute die bekannten und umfassend dokumentierten «best practices» anwenden. Da sie rechtlich ohnehin in der Haftung stehen, tun sie gut daran, sich bereits vor dem Auftreten von Krankheitsfällen zu informieren und die notwendigen Massnahmen bezüglich Unterhalt zu treffen. Denn Legionellen sind in einem Gebäude ebenso ungebetene wie hartnäckige Gäste – wer sie einmal kennenlernt, wird sie nicht so schnell los.

Pflicht zur Selbstkontrolle

Die Trinkwasser-Hausinstallation, also der Bereich von der Wasseruhr bis zur Entnahmestelle (Wasserhahn, Dusche) untersteht seit 2017 strengeren Vorgaben. In diesem Jahr wurde das Lebensmittelgesetz (LMG) revidiert. Damit gelten die Eigentümer und Betreiberinnen von Gebäude-Trinkwasserinstallationen als Wasserversorger. Mit der Trink-, Bade- und Duschwasserverordnung (TBDV) werden deren Pflichten näher definiert. Die konkrete Umsetzung ist in zwei Richtlinien des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfachs (SVGW) beschrieben. Die Richtlinie W3/E3 ist für Installateure und Planer gedacht. Die Richtlinie W3/E4 beschreibt die Anforderungen an Besitzerinnen und Betreiber. Zentrales Element der W3/E4 ist, wie im ganzen Lebensmittelrecht, die Pflicht zur Selbstkontrolle. Genossenschaften, die diese Pflicht wahrnehmen wollen, lassen als ersten Schritt am besten eine Bestandesaufnahme der Trinkwasserinstallation machen. Diese Aufgabe wird in der Regel dem Sanitärinstallateur übertragen. Aufgrund der Bestandesaufnahme lassen sich die nötigen Unterhaltsarbeiten und deren Rhythmus ableiten. Ebenso kann allfälliger Sanierungsbedarf erkannt und aktiv angegangen werden.

Legionellose: Übersicht der letzten zehn Jahre und aktuelle Zahlen.