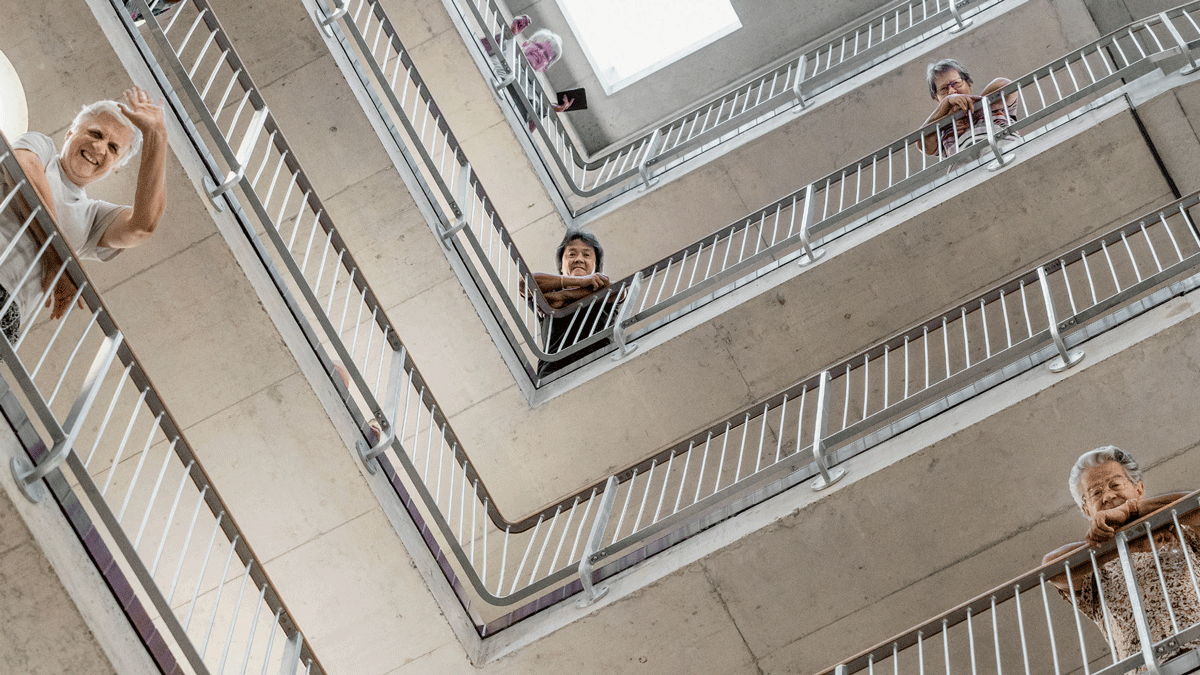

Altersdurchmischtes und gemeinschaftliches Wohnen im Trend

«Das Interesse an neuen Wohnformen ist gross»

Wie möchten Seniorinnen und Senioren künftig wohnen? Und wie haben sich die Bedürfnisse im dritten Lebensalter verändert? Diesen und anderen Fragen ging die Stiftung für Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW) in einem öffentlichen Mitwirkungsprozess nach. Nina Schneider, Leiterin Angebotsentwicklung bei der SAW, erläutert die Ergebnisse.

Interview: Béatrice Koch | Bilder: SAW, zVg | August 2023

Wohnen: Die SAW hat im vergangenen Jahr unter dem Titel «Selbständig, aber gemeinschaftlich Wohnen im Alter» Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher über 55 gefragt, wie sie im Alter wohnen möchten. Was war der Anlass für diese Umfrage?

Nina Schneider: Die Vision der Altersstrategie 2035 der Stadt Zürich hält fest, dass älteren Einwohner:innen der Stadt Zürich vielfältige und bedarfsorientierte Wohnformen zur Verfügung stehen. Wir als Stiftung haben uns dazu verpflichtet, gemeinsam mit der Zielgruppe ältere Menschen neue Alterswohnformen zu evaluieren. Gleichzeitig baut die SAW ihren Bestand von aktuell 2000 Alterswohnungen bis ins Jahr 2035 erheblich aus. Aktuell gehen wir von einer Erhöhung um knapp 50 Prozent aus. Auch die Erstellung von deutlich mehr kostengünstigen Wohnungen für ältere Menschen ist ein Ziel der Altersstrategie. So kommt es, dass wir zurzeit enorm viele Projekte planen und umsetzen. Dabei überlegen wir uns auch, wie der Wohnungsmix künftig aussehen soll. Genau zu wissen, was die Zielgruppe wünscht, ist aber schwierig. Also haben wir Thesen entwickelt, wie unsere Zielgruppe im Alter gerne wohnen möchte. Diese Thesen haben wir anhand einer Online-Umfrage überprüft und die Ergebnisse anschliessend in mehreren partizipativen Workshops diskutiert und vertieft.

Wie lauten diese Thesen und wurden sie bestätigt?

Bestätigt wurde zum Beispiel der Trend zu altersdurchmischtem Wohnen oder das Interesse an Clusterwohnen. Dort hat jede Partei eine kleine, private Wohneinheit mit eigener Teeküche und Nasszelle und teilt die Wohnküche plus allfällige weitere Gemeinschaftsräume mit den anderen Parteien. Wir sind auch dem Thema Suffizienz nachgegangen und haben gefragt, auf welche Nettowohnfläche sich ältere Menschen beschränken könnten. Denn wenn es um den Verbrauch an Wohnfläche geht, gehört die Gruppe der Seniorinnen und Senioren eindeutig zu den Ausreissern nach oben. Neue Wohnformen können ein Weg sein, den Wohnflächenverbrauch zu reduzieren und dem Netto-Null-Ziel näher zu kommen.

Was für Leute haben haben an der Umfrage teilgenommen?

Wir haben ein Sample von 2000 Stadtzürcherinnen und Stadtzürchern ab 55 Jahren aus allen Quartieren persönlich zur Teilnahme an der Online-Umfrage eingeladen und zusätzlich mittels Werbung und Beiträgen in Quartierzeitungen auf die Erhebung aufmerksam gemacht. Der Rücklauf war mit 500 Antworten im erwarteten Rahmen. Es hat sich aber gezeigt, dass sich vorwiegend Personen aus dem Bildungsmittelstand an der Umfrage und den Workshops beteiligt haben. Diese entsprechen nicht der Hauptzielgruppe der SAW: Wir bauen für Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher mit bescheidenem Einkommen, ihr Bildungsstand ist vielfach tiefer. Trotz grossen Bemühungen ist es uns nicht gelungen, unsere Zielgruppe in statistisch relevanter Zahl zu erreichen. Insofern zeigen die Umfrageergebnisse eine Tendenz, sie sind aber kein korrektes Abbild der Gesamtbevölkerung.

Welches sind die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Mitwirkungsprozess?

Es hat sich klar gezeigt, dass das Interesse an neuen Wohnformen gross ist. Was mich am meisten erstaunt hat, ist der nachdrücklich geäusserte Wunsch nach generationendurchmischtem Wohnen. Achtzig Prozent der Befragten sagten, sie möchten Tür an Tür mit Menschen aller Altersgruppen wohnen, also auch mit Familien und Kindern. Das habe ich in dieser Deutlichkeit nicht erwartet.

Was steckt hinter diesem Wunsch nach generationendurchmischtem Wohnen?

Die Seniorinnen und Senioren sehen darin eine Möglichkeit, aktiver Teil der Gesamtgesellschaft zu bleiben, den Alltag anderer Generationen mitzuerleben und Kontakte zu knüpfen. Dass dies bedeuten kann, auch mal Konflikte zu durchleben, ist ihnen dabei bewusst. Das breite Altersspektrum der Befragten, aber auch die Generation der Babyboomer spielen hier selbstverständlich eine Rolle; eine 65-Jährige kann sich eher vorstellen, in eine altersgemischte Siedlung zu ziehen als hochbetagte Menschen.

Hat die klassische Alterssiedlung in diesem Fall ausgedient?

Diese Schlussfolgerung wäre verfrüht. Wohnungen in Alterssiedlungen sind nach wie vor sehr beliebt und bleiben mittelfristig das Hauptangebot der SAW. Das entspricht auch unserem Stiftungszweck. Die Umfrage bestärkt uns aber, unser Angebot auszuweiten, Kooperationen mit anderen Wohnbauträger:innen einzugehen und die soziale Durchlässigkeit in die Nachbarschaft zu fördern. Die SAW vermietet ja nicht nur Wohnungen, sondern hat auch ein breites soziokulturelles Angebot. Damit ist sie prädestiniert, neue Ideen für ein altersfreundliches Quartier- und Siedlungsleben zu entwickeln.

Nina Schneider arbeitet seit Herbst 2021 als Leiterin Angebotsentwicklung bei der Stiftung für Alterswohnungen der Stadt Zürich (SAW). Bereits in der Co-Projektleitung Zollhaus für die Genossenschaft Kalkbreite hat sie unter anderem ein Projekt zum Thema «gemeinschaftliches Wohnen im Alter» konzipiert und Menschen in der Entscheidungsfindung für oder gegen das Wohnen in einer Alters-WG begleitet. Als Sozialwissenschaftlerin und Cutterin war sie zuvor in der Entwicklungszusammenarbeit und in den Medien tätig.

Die SAW vermietet in Zürich aktuell rund 2000 Wohnungen in 34 Siedlungen. Inwiefern fliessen die Ergebnisse der Umfrage in künftige Bauvorhaben ein?

Mit dem Ersatzneubau im Felsenrain und der Beteiligung an der Wohnsiedlung Letzi setzen wir zurzeit zwei grosse generationendurchmischte Wohnprojekte um. Dies in Kooperation mit der Stiftung Familienwohnungen, im Letzi zusätzlich mit Liegenschaften Stadt Zürich. In anderen Siedlungen realisieren wir Clusterwohnungen. Unsere Umfrage zeigt, dass dieser Wohnungstyp grosse Zustimmung erfährt. Über die Hälfte der Befragten kann es sich vorstellen, im Alter in einer solchen Wohnung zu leben. Sie verbindet den Wunsch nach mehr Gemeinschaftlichkeit mit einem privaten Rückzugsort. Unsere Clusterwohnungen werden aus kleinen, privat erschlossenen Studios und zusätzlichen Gemeinschaftsräumen bestehen. Diese Studios könnten auch als Einzelwohnungen vermietet werden, wenn sich doch keine Alterswohngruppe ergibt. Wir erstellen aber auch in Zukunft mehrheitlich klassische Single- und Paarwohnungen, die in unseren Zielgruppen erfahrungsgemäss nach wie vor sehr begehrt sind.

Welche Bedürfnisse äussern die Befragten neben dem Interesse an Clusterwohnen?

Neben mehr Gemeinschaftlichkeit wünschen sich alle einen privaten Rückzugsort. Das gilt auch für Paare innerhalb normaler Wohnungen. Deshalb setzen wir bei allen neuen Bauprojekten auf nutzungsneutrale Grundrisse. Für einen Zweipersonenhaushalt sieht ein solcher Grundriss auf der Fläche einer Zweieinhalbzimmerwohnung drei gleichwertige Zonen vor. So können Paare das Wohnzimmer zum Beispiel als zweites Schlafzimmer nutzen. Eine solche Wohnung kann zudem als Zweier-WG genutzt werden. Immerhin sind achtzig Prozent unserer Mieterinnen und Mieter alleinstehend. Nutzungsneutrale Grundrisse ermöglichen es, die Zweier-WG als Wohnform zu fördern. Zudem tragen sie, ebenso wie Clusterwohnungen, dazu bei, den Verbrauch von privater Wohnfläche zu reduzieren.

Einsamkeit im Alter ist ein grosses Thema. Gibt es darauf bauliche Antworten?

Die Umfrage zeigt, dass die Nachfrage nach gemeinschaftlichen Zonen im Innen- wie auch im Aussenraum gross ist. Gartenarbeit zum Beispiel oder auch die Mithilfe beim Unterhalt ermöglichen neben einer sinnvollen Betätigung auch unkomplizierte soziale Kontakte. Zudem besteht ein Interesse an kleineren, dezentralen Gemeinschaftsräumen als zusätzliche, gemeinsam genutzte Stube, als Atelier oder kleine Gemeinschaftsküche. Im hohen Alter fühlen sich viele Menschen in grossen Räumen rein akustisch überfordert. Gelernt haben wir auch, dass immer mehr Menschen über das Pensionsalter hinaus aktiv bleiben, sich ehrenamtlich engagieren, unterrichten oder künstlerisch tätig sind. Auch das braucht Platz und Räumlichkeiten.

Sie sprechen hier den gesellschaftlichen Wandel an. Wie haben sich die Bedürfnisse im dritten Lebensalter verändert?

Die Bevölkerung ist vielfältiger geworden, es gibt zahlreiche Lebensentwürfe nebeneinander. Und die Menschen bleiben länger gesund und aktiv. Sie sind sich heute bewusst, dass «das Alter» eine lange Zeitspanne sein kann, und wollen sich nicht schon nach der Pensionierung ins «Altersstöckli» zurückziehen. Im jungen Senior:innenalter stellen sie gerne ihre zeitlichen Ressourcen zur Verfügung, um das Siedlungsleben mitzugestalten – auch, weil die Familienbande eine weniger tragende Rolle spielen, zumindest in der Stadt. Das wird im Wunsch nach generationendurchmischtem Wohnen deutlich.

Was hat der Mitwirkungsprozess sonst noch aufgezeigt?

Dass viele Seniorinnen und Senioren offen sind, neue Wohnformen auszuprobieren und das Risiko in Kauf nehmen, im hohen Alter nochmals umziehen zu müssen. Die SAW kann die grosse Nachfrage nach neuen Alterswohnformen aber nicht allein abdecken. Wir freuen uns deshalb, wenn andere Wohnbauträger:innen und Investor:innen unsere Erkenntnisse nutzen und ebenfalls neuartige Alterswohnangebote schaffen. Bei unkonventionelleren Projekten raten wir dazu, die Vermietungspraxis den Bedürfnissen der Zielgruppe anzupassen, ältere Interessierte zum Beispiel frühzeitig zu informieren und im Entscheidungsfindungsprozess zu begleiten. Wenn eine WG oder eine Clusterwohnung innert einer Woche besetzt werden muss, wird sich kaum eine Senior:innengruppe darum bewerben.

Die Umfrage

Der Mitwirkungsprozess «Selbständig, aber gemeinschaftlich Wohnen im Alter» ist Teil der Altersstrategie 2035 der Stadt Zürich. Sie hat auch die Entwicklung und Evaluation neuer gemeinschaftlicher Wohnformen im Alter zum Ziel.

Älterwerden ohne Betreuung durch Angehörige

Mindestens 140 000 Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz meistern ihr Älterwerden ohne betreuende Familienangehörige: Entweder, weil sie keine Kinder und keine Partnerin oder keinen Partner haben oder weil ihre Familienangehörigen die Betreuungsarbeit nicht übernehmen können oder wollen. Bisher war kaum erforscht, wie sie ihre Situation empfinden und wie sie damit umgehen. Deshalb haben acht Schweizer Stiftungen und Organisationen bei der Fachhochschule Nordwestschweiz eine Studie zum Thema in Auftrag gegeben. Sie zeigt auf, dass ältere Menschen ohne betreuende Familienangehörige Gefahr laufen, keine ausreichende Betreuung im Alter zu bekommen, und dass diese Betreuungslücken zu Ungleichheiten führen können. Die Studie kann auf www.im-alter.ch heruntergeladen oder bestellt werden.