Der Stadtsoziologe Christian Schmid plädiert für weniger Perfektionismus

«Wir brauchen eine andere Architektur»

Der Sog der Städte ist ungebrochen. Welche Rolle spielt die gebaute Umwelt für das Zusammenleben in der Stadt, und wie gelingt es, wirklich städtisch zu bauen? Der Soziologieprofessor Christian Schmid von der ETH Zürich beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dieser Frage. Er kritisiert die mangelnde Auseinandersetzung vieler Baugenossenschaften mit den wirklich wichtigen Fragen beim Siedlungsbau: Teilhabe, Flexibilität und Gelassenheit.

Interview: Michael Staub | Bilder: Michele Limina, zVg | August 2021

Wohnen: Sie sind als Geograph, Soziologe und Stadtforscher am Departement Architektur der ETH Zürich tätig. Weshalb braucht die Architektur die Soziologie?

Christian Schmid: Die Stadt wird nicht einfach für Architektinnen und Architekten gebaut, sondern für die Menschen. Städte sind Orte des Zusammenlebens und des Austauschs. Deshalb wollen wir das Bauen in den gesellschaftlichen Kontext rücken: Wie kann eine Stadt gebaut werden, damit sich die Menschen darin entfalten können? Welche Architektur braucht es, damit unsere Städte lebenswert bleiben?

Sie forschen unter anderem zum Thema der urbanen Qualität. Ist «urbane Qualität» denn nicht einfach gleichzusetzen mit «städtisch»?

Für uns ist urbane Qualität ein Begriff, den wir breit anwenden möchten und auch auf Agglomerationsgebiete beziehen. Es gibt nicht einfach städtisch und nicht städtisch, sondern es gibt sehr unterschiedliche urbane Qualitäten, was eine differenzierte Betrachtung erfordert. Urbane Qualitäten lassen sich nicht einfach durch das Bauen erreichen. Verdichtetes Bauen und eine Architektur, die sich als urban versteht, reichen nicht aus. Es geht um den Gebrauchswert der urbanen Räume, um die Möglichkeiten, dass die Menschen diese Räume mitgestalten und sich aneignen können, es geht um das konkrete Leben im Alltag, und damit auch darum, was erlaubt und was verboten ist. Der schönste Park bringt nichts, wenn er nicht benutzt werden darf.

Der Reiz des Städtischen schien letztes Jahr wegen der Coronapandemie etwas abzuflauen. Zeitweise war von einer Stadtflucht die Rede, von einer neuen Sehnsucht nach dem Land. Hat das Virus den Sog der Stadt relativiert?

Ich glaube nicht, dass sich die Grundhaltung gegenüber dem Städtischen in der Schweiz stark verändert hat. Wir waren ja auch im Frühling 2020 nie in unseren Wohnungen eingesperrt, wie das teilweise in anderen Ländern geschehen ist. Wir durften immer noch nach draussen, in die Wälder oder an die Seen. So haben sich die Qualitäten unserer Quartiere und Dörfer viel stärker gezeigt: die Nähe zu den Erholungsgebieten, die Möglichkeiten, die in der Nachbarschaft vorhanden sind. Wir merkten rasch, ob es in unserer Nähe noch eine Bäckerei, einen Lebensmittelladen und öffentliche Räume gibt, in denen man sich draussen treffen kann. So hat Corona den Blick für unsere unmittelbare Umgebung geschärft. Und in dieser Hinsicht, denke ich, haben unsere Städte gut abgeschnitten.

Eine andere Idee aus der Pandemie ist die langfristige Entkoppelung von Wohn- und Arbeitsort. Kann man in Zukunft auf das Wohnen in der Stadt oder Agglomeration verzichten, weil das Homeoffice inzwischen breiter akzeptiert wird?

Grundsätzlich könnten wir in entlegeneren Gebieten wohnen und dank guten Internetverbindungen und Kommunikationstools doch noch einigermassen am Puls des Geschehens bleiben. Doch es gibt nur wenige, die jetzt konkret an einen Umzug ins Glarnerland oder ins Unterengadin denken. Es geht hier eher um eine andere Art von Alltagsmobilität – das tägliche Pendeln kann durch einen anderen Rhythmus ersetzt werden, indem man für mehrere Wochen an einem anderen Ort wohnt. Doch es sind nur sehr wenige, die wirklich von einem solchen Modell profitieren könnten, und es sind einmal mehr die Privilegierten. Für die Mehrheit der Bevölkerung, die zum Beispiel in einem Spital, in einer Werkstatt oder an einer Kasse arbeitet, ist dieses Modell überhaupt keine Option.

Christian Schmid (62) studierte Geographie und Soziologie an der Universität Zürich. Nach Aufenthalten in Paris, Genf und Bern promovierte er 2003 in Jena. Seit 2001 ist er Dozent für Soziologie und seit 2009 Titularprofessor am Departement Architektur der ETH Zürich. Christian Schmids Forschungsschwerpunkt ist die Stadtentwicklung im weltweiten Kontext. Er beschäftigt sich unter anderem mit der vergleichenden Analyse der Urbanisierung, der Frage von urbanen Qualitäten in Agglomerationsgebieten und der zunehmenden Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes.

Obwohl es das Privileg einer Minderheit bleibt, wird sich Homeoffice zahlenmässig stärker verbreiten. Wird die Wohnfläche durch dieses neue Bedürfnis erneut ansteigen, oder wird man eher auf Jokerzimmer und Schaltzimmer setzen, wie das einige Genossenschaften seit langem tun?

Es besteht die Gefahr, dass das Homeoffice den Gesamtbedarf an Flächen, also Wohn- und Arbeitsfläche zusammengerechnet, massiv erhöht. Dem könnten wir aber mit einer konsequenten Share Economy entgegenwirken. Wer nur noch Teilzeit im Büro sitzt, braucht kein ganzes Büro für die ganze Woche. Und für das Homeoffice gäbe es gerade in Genossenschaften kreative und innovative Lösungen, zum Beispiel eine Art «shared home office», also ein Büroraum, der von mehreren Menschen in Teilzeit genutzt wird – ein genossenschaftliches Co-Working.

Können Baugenossenschaften zu Motoren solcher Entwicklungen werden?

Das Gros der Menschen in den Genossenschaften lebt ziemlich konventionell. Es gibt eigentlich nur eine Handvoll von Genossenschaften, die experimentierfreudig sind und etwas Neues wagen. Sie werden von der Genossenschaftsbewegung selbst als die «Jungen Wilden» bezeichnet.

Solche Genossenschaften, etwa Kraftwerk1 oder Kalkbreite in Zürich, werden oft und gerne als Beispiele und Leuchttürme genannt. Wie gross ist denn ihre Strahlkraft, ihre Wirkung auf das grosse Ganze?

Genossenschaften können wichtige Anstösse zur Entwicklung von neuen Formen des Zusammenlebens geben. Hier geht es um Experimente und Innovationsprozesse, und da setzt sich nicht alles durch. Gemeinsam genutzte Innen- und Aussenräume, halböffentliche Räume, Carsharing oder autofreies Wohnen sind Beispiele, die sich auch im nicht genossenschaftlichen Sektor etablieren. Andere Neuerungen, wie Grosswohnungen oder das Hallenwohnen, sind Nischenphänomene geblieben. Die Bandbreite von Innovationen, die in Genossenschaften erfolgreich erarbeitet und erprobt wurden, ist sehr gross – sie reichen vom Zusammenleben über die Mobilität bis hin zur Energieversorgung und können durchaus in den Mainstream einfliessen. Man weiss nicht zum Voraus, was sich bewährt und was vielleicht nur eine kleine Minderheit interessiert.

Woher kommt diese Kraft der Genossenschaften?

Sie haben von Anfang an einen kollektiven Charakter. Niemand wird gezwungen, einer Genossenschaft beizutreten, die Leute geben sich selbst Regeln und können diese auch wieder ändern. Genau das ist die grosse Chance. Bei Miet- oder Eigentumswohnungen geht so etwas nicht. Ein weiterer Vorteil der Genossenschaftsbewegung ist auch ihre Vernetzung, die einen regen gegenseitigen Austausch ermöglicht.

Wie stark muss man sich als Genossenschafterin oder Genossenschafter mit der Bewegung identifizieren, oder auch nur mit dem Gedanken der Genossenschaft?

Für gewisse Genossenschafterinnen und Genossenschafter steht das Gemeinschaftliche im Vordergrund. Viele andere sind aber primär an der günstigen Wohnung interessiert. Gerade in den Hochburgen wie Zürich oder Biel sind sich viele Leute nicht einmal bewusst, dass sie in einer Genossenschaft wohnen. Sie sind einfach froh, eine günstige Wohnung zu haben.

Die günstigen Wohnungen sind jedoch auf dem Rückzug. Seit einigen Jahren werden viele alte Genossenschaftssiedlungen erneuert. Die Mietzinse verdoppeln sich dann nicht selten. Zahlt am Schluss die ärmste Gruppe den Preis für die Verdichtung?

Ja, das lässt sich so sagen. Die günstigen Wohnungen der Genossenschaften sind ein wichtiger Puffer für Menschen mit tiefen Einkommen. Es gibt viele Gründe für tiefe Einkommen: mangelhafte Ausbildung, eine Behinderung, eine Scheidung oder auch ein anderer Lebensstil. Viele Menschen möchten weniger arbeiten, um mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben, um zu reisen, um Neues auszuprobieren. Viele, die im Kunst- und Kulturbereich arbeiten, haben tiefe und/oder unregelmässige Einkommen. Das ist also keine homogene Gruppe. Doch in den letzten zwanzig Jahren wurden viele dieser Menschen aus der Stadt gedrängt. Dabei geht es nicht nur um diejenigen, die direkt von einem Abbruch betroffen sind, denn ihnen werden meistens Alternativwohnungen angeboten – wenn auch oft zu einem deutlich höheren Mietzins. Aber wenn günstige Wohnungen abgerissen werden, verschwinden sie vom Markt. Für Wohnungssuchende gab es vorher immerhin die Möglichkeit, eine günstige Wohnung zu finden – mit dem teuren Ersatzneubau ist diese Möglichkeit verschwunden.

Wenn Genossenschaften eine alte Siedlung mit Neubauten ersetzen, finden sie aber viele Gründe: ungünstige Grundrisse, schlechte Dämmung, hoher Raumwärmebedarf, eine schlechte Bausubstanz ...

Ja, das sind bekannte Argumente. Doch genau hier müsste man differenzieren und vielleicht auch fragen: Wie viel Energie braucht eine Person, die hier wohnt, insgesamt? Wenn Personen mit wenig Einkommen in einer kleinen Wohnung in der Gartenstadt leben, sind sie vielleicht recht genügsam und machen Ferien in der Nähe, und haben somit eine sehr tiefe Energiebilanz – selbst mit schwacher Wärmedämmung. In einer modernen, grösseren Wohnung mit Minergiestandard verbraucht man wahrscheinlich mehr Wohnfläche und hat vielleicht auch einen anderen Lebensstil. Wir müssen nicht nur den Wärmebedarf der Wohnung anschauen, sondern den ganzen Lebensstil. Denn die Frage ist ja immer: Was ist ein klimafreundliches Lebensmodell? Die Wärmedämmung ist hier nur eines von ganz vielen Elementen.

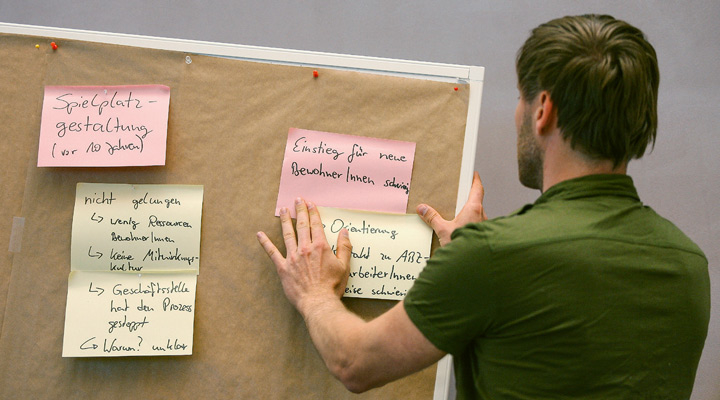

Partizipation kann mühsam und langwierig sein, führt aber zu spannenden Ergebnissen, die dann auch funktionieren, weil sie von den Leuten selbst entwickelt wurden.

Trotzdem wird der Energiebezug älterer Siedlungen immer wieder als Hauptgrund für eine Sanierung genannt. Genossenschaften möchten vorbildlich sein, energieeffizient ... ist das verkehrt?

Man vergisst gerne, worum es hier wirklich geht: Das Ziel sollte ja Klimaneutralität sein, also möglichst wenig zusätzliches CO2 zu produzieren. Das Ziel ist aber nicht, um jeden Preis möglichst wenig Energie zu beziehen. Und das Ziel ist auch nicht, die Bauindustrie zu fördern. Es gibt durchaus Alternativen bei der Wärmeerzeugung. Eine alte, schlecht gedämmte Siedlung lässt sich auch mit Wärmepumpen und Sonnenkollektoren heizen. Nicht zu reden von der grauen Energie, die in Ersatzneubauten steckt.

Reden wir stattdessen vom Ausbaustandard. Eine weitere Wendung, die bei Ersatzneubauten immer wieder auftaucht, ist der «zeitgemässe Standard» oder der «Wohnkomfort».

Das sind normative Vorstellungen, die in den letzten Jahrzehnten dominant geworden sind. Es geht um die Frage, was heute als zeitgemässes Wohnen betrachtet wird. Ist ein klassischer Schüttstein noch akzeptabel, oder muss es eine Einbauküche sein? Viele Vorstände glauben, den Schüttstein könne man niemandem mehr zumuten. Und sie vergessen, dass es Leute gibt, die die alten Küchen völlig in Ordnung finden. Das gilt auch für die Wohnungsgrundrisse mit den kleinen Küchen. Eine Wohnküche ist nicht einfach besser – es gibt dann nämlich einen Raum weniger, in den man sich zurückziehen könnte. Was haben wir nicht alles ausgeheckt in den kleinen Küchen! Aber es gibt eben viele Vorstände, denen diese alten Häuser peinlich sind oder die es gar als Versagen ansehen, wenn «ihre» Häuser nicht mehr den «geltenden» Standards entsprechen.

Wer bestimmt denn, wie dieses angemessene Wohnen aussieht?

Das wird im Kreis der Spezialistinnen und Spezialisten definiert, die in der gemeinsamen täglichen Arbeit gewisse Normen und Vorstellungen vom «zeitgemässen Wohnen» entwickeln. Das wird jedoch kaum je an der Praxis überprüft oder demokratisch legitimiert. Das ist eine Experten-Bubble. Da wird viel behauptet: Wir können diese alten Wohnungen nicht mehr vermieten! Der Konkurs droht! Das sind Behauptungen und teilweise auch Einschüchterungsversuche. In keiner grösseren Schweizer Stadt gab es je die ernsthafte Gefahr, günstige Wohnungen nicht mehr vermieten zu können. So werden diese neuen Standards durchgesetzt.

Aber in den Mitgliedergenossenschaften werden bauliche Erneuerungen, «angemessene Wohnungen» und vieles Weitere immerhin demokratisch legitimiert.

Ja, bei den Genossenschaften gibt es Abstimmungen. Aber es sind Mehrheitsabstimmungen, und es gibt nicht unbedingt einen Minderheitenschutz. Wenn der Vorstand ein paar Fachleute einlädt und dazu noch eine Vertretung der Stadtbehörden, hat er leichtes Spiel, eine Mehrheit zu gewinnen. Aber eine echte Mitbestimmung, mit der differenzierte Lösungen gefunden werden könnten, fehlt dann.

Wie sähen solche Lösungen aus, und warum fehlen sie?

Die meisten Genossenschaften – wie auch private Investoren – bevorzugen grossflächige Erneuerungen. Das erscheint effizient und kostensparend. Aber wie steht es mit der urbanen Qualität? Die Genossenschaften könnten zum Beispiel nur einen Teil der Siedlung erneuern. So könnte man auch die günstigen Mieten beibehalten. Zum Teil kommen solche Lösungen jetzt langsam auf, doch wirklich gerne macht das niemand. Man bevorzugt immer noch den Masterplan für die gesamte Siedlung, mit einer Architektur, die als «ästhetisch» und «urban» angepriesen wird, von Spezialisten abgesegnet, von Gremien bestätigt.

Wie wirkt denn eine solche Masterplan-Siedlung auf den Stadtraum?

Das Resultat der meisten dieser Lösungen ist, dass die Räume monoton, schematisch und steril werden. Materialien, Farben und Gestaltung sind aus einem Guss. Dazu kommen dann all die Regeln und Normen. Wir haben viele Neubaugebiete analysiert und festgestellt, wie diese Normen wirken. Die Versiegelung der Böden ist enorm, schwarzer Asphalt dominiert, die Fassaden wirken unnahbar, die Stadtmöblierung und die Parks sind «ästhetisch», aber kaum zu gebrauchen, die Aussenräume sind Restflächen, die nicht zu Spiel und Begegnung einladen. Die Bewohner können solche Siedlungen kaum aktiv beeinflussen oder verändern. Und deshalb können sie sich diese Räume auch nicht aneignen. Hinter der Architektur verschwinden die Menschen. In den Interviews haben uns die Leute gesagt, dass es in diesen Räumen kalt sei. Es ist eine emotionale Kälte, die Menschen werden abgestossen und fühlen sich in diesen Räumen nicht wohl.

Welche Vorteile hätte denn das differenzierte Bauen?

Es gäbe eine andere Art des Städtebaus. Die urbanen Räume wären aus verschiedenen Zeiten zusammengesetzt, und deshalb könnten sich darin auch verschiedene Bedürfnisse ausdrücken. Man baut automatisch anders, wenn man kleinräumig statt grossflächig baut. Es lässt sich mehr experimentieren, und Fehler in der Konzeption wirken sich weniger gravierend aus. Dafür müssten wir aber grundlegend anders denken. Nicht mehr der Gesamtplan wäre dann wichtig, sondern der Prozess. Wir würden irgendwo anfangen und einen ersten Teil der Siedlung bauen oder erneuern. Und dann in fünf oder zehn Jahren schauen, ob es etwas Zusätzliches braucht – und wie das aussehen sollte. Und zwar nicht passend zu einem vor Jahren festgelegten Masterplan, sondern ausgehend von den aktuellen Bedürfnissen. Diese Flexibilität würde den Siedlungen und auch den Menschen wirklich guttun.

Also eher ein Stückwerk, ein kumulatives Bauen statt des grossen Wurfs?

Ja, wir müssten entspannter werden und von unserem lähmenden Perfektionismus wegkommen. Statt alles sofort zu bauen, sollten wir am Bestehenden weiterbauen. Genau das zeichnet ja unsere Altstädte aus. Im Prinzip sind sie ein höchst ansprechendes Flickwerk. Über Jahrhunderte wurde mal hier, mal dort etwas angebaut, abgerissen und neu gebaut. Das finden wir so faszinierend, und das ergibt diese urbane Qualität, die man bei vielen modernen Bauprojekten einfach nicht findet.

Wie gelingt es den Genossenschaften, anders zu bauen, ihre Genossenschafterinnen und Genossenschafter ins Boot zu holen?

Das ginge mit mehr Partizipation. Das ist ja meistens mühsam. Aber genau damit holt man die Leute ab, mit dieser jahrelangen und mühseligen Arbeit, die zu sehr spannenden Ergebnissen führen kann, die dann auch funktionieren, weil sie von den Leuten selbst entwickelt wurden. Die «Jungen Wilden» haben vorgemacht, wie das gehen könnte: Sie sprechen ihre Mitglieder nicht als passive Benutzer an, sondern als Experten. Das ist das Gegenteil einer Mehrheitsabstimmung, bei der der Vorstand beleidigt ist und zurücktritt, wenn sein tolles Projekt abgelehnt wird. Genau hierzu fehlt uns das Verständnis. Abstimmen zu können, direkte Demokratie zu haben, ist gut. Aber sie ist keine Teilhabe, sie garantiert keine Mitgestaltung.

Gelingt es, mit mehr Partizipation bessere Siedlungen zu bauen? Oder scheitert man am Ende auch hier am Expertentum, also an den Architektinnen und Architekten?

Das glaube ich nicht. Häufig sind ja auch die Architektinnen und Architekten Opfer dieser Mechanismen. Viele von ihnen würden gerne anders bauen, wenn sie dürften. Auch bei uns an der ETH haben sich die Einstellungen und Haltungen verändert. So wie früher wollen unsere Studierenden nicht mehr bauen, und auch die Professorinnen und Professoren probieren neue Modelle aus. Wir brauchen eine andere Architektur – eine Architektur, die sich verändern und adaptieren lässt, eine Architektur, die die Menschen aktiv einbezieht.