Das Mietshäuser Syndikat Basel saniert Liegenschaften unter Einbezug der Bewohnenden

«Wir verzichten auf Totalsanierungen und arbeiten mit dem Bestand»

Wo andere eine Liegenschaft totalsanieren oder abbrechen, erhält das Mietshäuser Syndikat Basel (MHS) durch behutsame Eingriffe langfristig bezahlbaren Wohnraum. Natalia Wespi und Daniel Gelzer erklären, weshalb weniger manchmal mehr ist, wie jenseits von Standards gute Lösungen gefunden werden und warum sie es begrüssen, wenn ihre Bewohnenden auch mal zum Pflasterstein greifen.

Interview: Liza Papazoglou | Bilder: zVg | 2023/03

Die Genossenschaft Mietshäuser Syndikat Basel (MHS) ist aus einer Bewegung entstanden, die die Verdrängung von Menschen mit geringem Einkommen vom Wohnungsmarkt bekämpft. Die Liegenschaften, die es deshalb kauft, sind meist alt und sanierungsbedürftig. Welche Konsequenzen hat das?

Daniel Gelzer: Menschen, die dem MHS ihr Haus verkaufen, wollen, dass dieses erhalten bleibt. Oft handelt es sich um ältere Leute, die jahrzehntelang im Gebäude gelebt, ihm Sorge getragen und ein starkes emotionales Verhältnis dazu haben. Sie treten uns die Liegenschaft ab, weil sie wissen, dass wir ihren Erhalt garantieren und die Mieterinnen und Mieter im Haus wohnen bleiben können. Entsprechend zurückhaltend gehen wir Eingriffe an.

Natalia Wespi: Wenn wir eine Liegenschaft kaufen, schauen wir uns immer gut an, in welchem Zustand zum Beispiel Keller, Fenster und Dach sind. Wir schätzen ab, welche Investitionen auf die Genossenschaft zukommen und ob diese langfristig tragbar sind. Darauf basierend berechnen wir den Mietzins.

D.G.: Nach einem Kauf ist praktisch immer eine – moderate – Mietzinserhöhung nötig, weil die bestehenden Mieten oft sehr tief sind. Natürlich freut sich niemand, wenn er oder sie mehr bezahlen muss. Wir verweisen dann auf die Alternative: Das Haus würde an den Meistbietenden verkauft, die Bewohnenden wären draussen. Und würden anderswo wesentlich mehr Miete bezahlen. Das leuchtet ein.

Sanieren aber verteuert die Mieten. Welche Strategie verfolgen Sie da?

N.W.: Grundsätzlich gilt klar: Wir machen so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Wir verzichten auf Totalsanierungen und arbeiten mit dem Bestand. Ziel sind Schadensfreiheit, Substanzerhalt und die Nutzung von Potenzialen wie Dachausbauten oder ungenutzten Flächen. Eine Standardbedingung für uns ist auch, dass die Sanierung im bewohnten Zustand erfolgt. Sind grössere Eingriffe wie Strangsanierungen unvermeidbar, legen wir sie auf den Sommer, so dass die Betroffenen ausweichen können.

D.G.: Notwendige Sanierungen führen wir natürlich durch. Ein undichtes Dach etwa muss geflickt werden, weil die Substanz kaputtgeht, wenn es hineinregnet. Möchten aber Bewohnende zum Beispiel ihre Holzheizung behalten und auf eine zentrale Warmwasseraufbereitung verzichten, respektieren wir das.

Wie finanzieren Sie die Sanierungen?

D.G.: Für notwendige Massnahmen zum Substanzerhalt stellt die Genossenschaft das Geld bereit. Wir schauen, dass das ohne Mieterhöhungen finanzierbar ist. In unserer Mietzinsberechnung ist immer ein Anteil Rückstellungen enthalten, die in diesen allgemeinen Topf fliessen. Das bedeutet eine gewisse Quersubventionierung. Weitergehende Sanierungen wie der Einbau besserer Bäder führen entsprechend zu einem Mietaufschlag.

N.W.: Ein Problem ist, dass bei den Häusern, die wir übernehmen, oft angestauter Unterhalt vorhanden ist. Da muss man zuerst vieles aufarbeiten, ohne dass wirklich ein Mehrwert entsteht. An der Mattenstrasse 74/76 etwa brauchten wir ziemlich viel Geld für die ganze Grundleitungssanierung. Sie war unumgänglich, aber den Nutzen spüren oder sehen die Bewohnenden nicht direkt. Das bringt einigen Erklärungsbedarf mit sich.

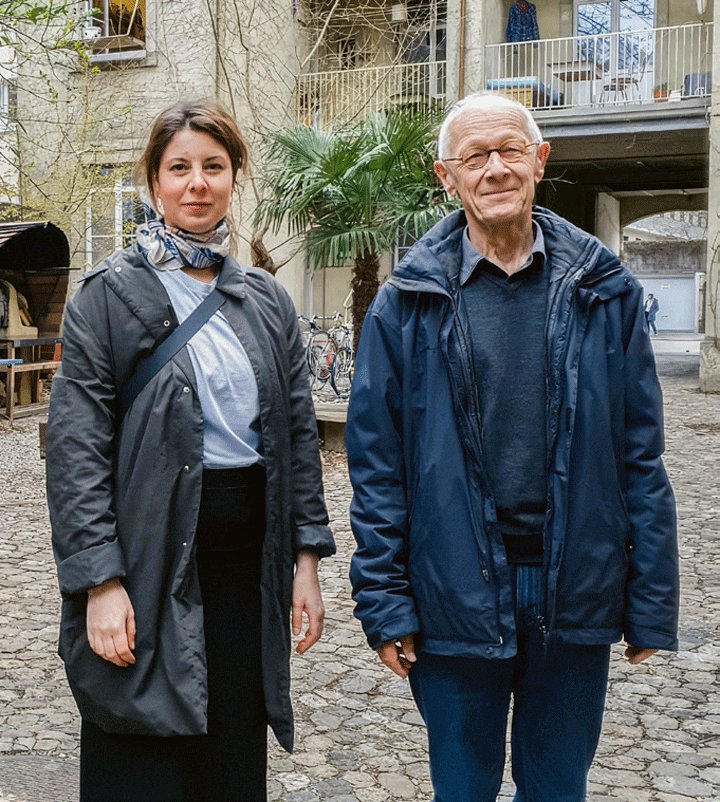

Natalia Wespi ist Gründungs- und Vorstandsmitglied der Genossenschaft Mietshäuser Syndikat (MHS) und in der Baukommission tätig. Sie ist Architektin und Mitinhaberin des Büros Kollektive Architekt in Basel.

Daniel Gelzer gehört ebenfalls zu den Gründern und ist seit Beginn im MHS-Vorstand. Er ist pensionierter Hausarzt.

Gibt es bestimmte Standards, an denen sich das MHS bei Sanierungen orientiert?

N.W.: Wir richten uns nicht nach definierten Standards, sondern gehen vom Bestehenden aus und beziehen die Bedürfnisse der Bewohnenden mit ein. Dabei versuchen wir, noch Brauchbares weiter zu nutzen. Muss man etwa in einem Bad Plättli aus den 1950er-Jahren, die eigentlich noch gut in Schuss sind, wirklich ersetzen? Materialien waren früher oft von besserer Qualität und entsprechend langlebig. Generell streben wir eine hohe Nutzungsdauer an; diese liegt oft weit über den Werten in der Lebensdauertabelle. 2015 übernahmen wir an der Klybeckstrasse 101 in Basel unser erstes Haus. Damals hiess es, die Gasheizung müsse innert dreier Jahre ersetzt werden. Sie läuft immer noch. Wir beobachten die Situation und können rasch reagieren, sollte sie ausfallen. Mit so einer Strategie im Hintergrund kann man gut zuwarten. So haben wir schon fünf Jahre gewonnen.

D.G.: Unsere Altbauwohnungen entsprechen vom Ausbau her nicht dem durchschnittlichen Standard. Man kann sie aber auch ohne moderne Küchen oder Waschtürme problemlos vermieten, denn sie sind auch nur halb so teuer. Wir haben keine Leerstände. Statt kleine Dreizimmerwohnungen abzureissen, sanieren wir sie sanft und vermieten sie zu einem vernünftigen Preis. Damit sind viele Menschen sehr zufrieden.

Und wie sieht es bezüglich energetischer Ertüchtigung aus?

N.W.: Das gehen wir pragmatisch und fallweise an. Die meisten unserer Häuser sind Blockrandbauten, was bei energetischen Sanierungen von Vorteil ist: Dämmt man Dach, Böden und Kellerdecken, sind sie bereits relativ gut eingepackt. Ergänzt man das durch neue Fenster oder Gläser, bringt es kaum mehr etwas, die verbleibenden Flächen zu dämmen. Deshalb sind wir dagegen, nur um minimal bessere energetische Werte zu erreichen eine Dämmung wie einen dicken Wollpulli über ein Haus zu stülpen und ihm so den Charakter zu nehmen.

Wo wurde dies konkret so gehandhabt?

N.W.: Unser Haus an der Elsässerstrasse 137 stammt von 1898. Dort war eine Bädersanierung dringend nötig, die Leitungen mussten vollständig ersetzt werden. Die Küchen hingegen waren noch relativ gut in Schuss. Weil das Renovationsbudget bescheiden war, haben wir die alten Waschbecken wiederverwendet und darunter neue Untermöbel aus Holz gebaut. Vor allem aber haben wir die schöne Backsteinfassade erhalten und auf eine energetische Ertüchtigung verzichtet. Hätte man eine Wärmedämmung draufgesetzt, sähe das Haus aus wie jeder beliebige gesichtslose Neubau.

Das MHS ist eine Dachgenossenschaft mit selbstverwalteten Hausgemeinschaften. Diese haben ein hohes Mitbestimmungsrecht, Sanierungen werden im Dialog mit den Bewohnenden entwickelt. Wie schwierig ist das Aushandeln?

D.G.: Die Selbstverwaltung ist für viele der Grund, weshalb sie überhaupt zum MHS kommen. Sie haben vielleicht das Gefühl, man könne hier alles so machen, wie man will. Quasi wie im Eigenheim: hier etwas abreissen, dort etwas einbauen. Da setzt die Dachgenossenschaft klare Schranken. Möchte man etwa Grundrisse ändern, braucht es die Einwilligung des Hauses und der Baukommission. Solche Regeln, die die Entscheidungsfreiheit der Bewohnenden einschränken, führen manchmal schon zu Diskussionen. Vermittelnd wirken die Baukommissionen, die wir bei jedem Bauprojekt bilden und in denen ein Vorstandsmitglied, eine Planungsfachperson und mindestens jemand aus dem betroffenen Haus sitzen. Sie sind von der Planung bis zur Umsetzung aktiv.

N.W.: Als Dachorganisation tragen wir die Verantwortung für alles, was Statik und Sicherheit betrifft. So sollen etwa Elektroinstallationen, Arbeiten an Gas oder tragenden Wänden von Fachpersonen begleitet werden. Über anderes kann man verhandeln. In der Regel bewilligen wir Eingriffe, solange sie reversibel sind.

Wo sehen Sie die Vor- und Nachteile der weitgehenden Mitbestimmung?

N.W.: Es braucht immer eine starke Begleitung, wenn man Projekte basisdemokratisch entwickelt. Seitens der Planenden bedeutet das hohes Engagement und Zeitaufwand. Ich sehe diesen Aushandlungsprozess aber auch als Chance. Indem man den Bewohnenden erklärt, was man will und alle Varianten durchdiskutiert, findet man die für alle Seiten optimale Lösung. Das führt zu einer hohen Akzeptanz, die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich verbunden mit dem Projekt. Man hat so auch weniger Wohnungswechsel.

D.G.: Bezieht man die Bewohnerschaft mit ein, kümmert sie sich auch wieder besser um den Unterhalt und pflegt zum Beispiel ihre schönen alten Holztreppenhäuser. So bleiben Bauteile länger erhalten und man kann Renovationszyklen «strecken».

Wo ist dies besonders gut gelungen?

N.W.: An der Rixheimerstrasse 7, einem Haus von 1923, stand die Frage im Raum, ob die alten Fenster erhalten oder ersetzt werden sollten. Die Leute beschwerten sich über Durchzug. Ihre Wohnungen werden aber über Gasöfen beheizt, die Luftzufuhr benötigen. Hätte man die Fenster ersetzt, würde es immer noch ziehen – einfach anderswo, etwa über die Türen zum Treppenhaus. Solche Wechselwirkungen zwischen Bauteilen sind Laien nicht bekannt. Durch den Einbezug der Hausgemeinschaft konnte man abholen, was das eigentliche Problem war und welche Erwartungen es gab. So verzichteten wir schliesslich auf den Fensteraustausch, mit dem eingesparten Geld wurden ein neues Heizsystem mit Fernwärmeanschluss und Radiatoren installiert. Zusammen mit den Bewohnenden haben wir dann unter Anleitung eines Schreiners die Fenster aufgearbeitet und neu gestrichen. Sie sind jetzt top in Schuss, die Bewohnenden haben extrem Freude daran und identifizieren sich sehr mit dem Haus.

Das MHS setzt auch auf Selbstausbau. Wie ist das organisiert?

D.G.: Einsätze erfolgen freiwillig und werden bezahlt. Möglich sind sie, wenn nicht allzu komplexe Maurer-, Schreiner- oder Sanitärarbeiten anstehen. In einigen unserer Häuser leben Menschen, die froh sind, wenn sie zwischendurch für einige Wochen im Nebenerwerb Geld verdienen können. Das brachte uns auf die Idee, Betriebe zu suchen, die bereit sind, Bewohnende als «Hilfsarbeiter:innen» einzusetzen, statt dass sie selbst welche anstellen. Mittlerweile haben wir ein entsprechendes Netzwerk.

N.W.: Geeignet sind vor allem kleine Projekte, die für sich stehen und keine Schnittstellen zu weiteren Gewerken haben. Wir haben zum Beispiel schon Kücheneinbauten so realisiert. Ein schönes Beispiel ist auch die Pflästerung des Hofs an der Mattenstrasse. Da gab es eine Instruktion durch den Pflästerer, und die Bewohnenden haben das dann selbst umgesetzt.

Das MHS hat 2019 den Verein Eigenleistungen gegründet. Weshalb?

D.G.: Bei solchen Einsätzen werden die Leute pro Arbeitsstunde bezahlt. Das Handling wird rasch sehr komplex, es braucht Arbeitszeitkontrollen, Unfallversicherungen, Abrechnungen bei der AHV usw. Für die gesamte administrative Abwicklung haben wir deshalb den Verein gegründet. Dieses Modell bewährt sich grundsätzlich sehr. Zu diskutieren gab allerdings die Kostenfrage. Deshalb muss eine Gruppe von Bewohnerinnen und Bewohnern, die eine Arbeit selbst übernehmen wollen, genau gleich wie ein Handwerksbetrieb eine Offerte einreichen. Damit stellen wir sicher, dass das Kostendach eingehalten wird und nicht viel mehr Stunden als vorgesehen verrechnet werden.

N.W.: Damit eine Sanierung im Selbstausbau wirklich günstiger ist, muss man sie zusammen mit routinierten Handwerkern umsetzen. Und Arbeiten wie das Pflästern wären anders gar nicht bezahlbar.

Sobald man ein Gebäude saniert, gelten strengere Auflagen als beim Bestand, zum Beispiel bei Lärmschutz oder Erdbebensicherheit. Zudem will man energetische Verbesserungen erreichen. Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen?

N.W.: Eine gute Balance zu finden, ist nicht immer einfach. Sicherheitsfragen nehmen wir sehr ernst. Selbstverständlich planen wir Brandschutztüren ein, wenn sie erforderlich sind. Aber wir haben nicht das Gefühl, dass ein Handlauf in einem Treppenhaus, der seit Ewigkeiten neunzig Zentimeter hoch ist, dringend auf einen Meter erhöht werden muss. Da werden kaum plötzlich Leute hinunterstürzen. Als Architektin muss man ein Gefühl dafür entwickeln, ab wann eine Baueingabe gemacht werden muss und wann es auch ohne geht. Bei kleineren Renovationen oder auch mit Etappierungen hat man mehr Chancen, etwas ohne zusätzliche Auflagen sanieren zu können. Diesen Spielraum sollte man nutzen.

Welche Erfahrungen haben Sie mit Denkmalpflege und Heimatschutz gemacht?

D.G.: Bis jetzt positive. Beim Kauf der Mattenstrasse wurde nicht das ganze Gebäudeensemble unter Schutz gestellt, wie dies während des Mieterkampfs gefordert worden war, sondern wir konnten eine Vereinbarung mit der Denkmalpflege abschliessen. Sie hält in Absichtserklärungen fest, welche Massnahmen wir pro Haus ergreifen. So werden Sanierungen nicht verunmöglicht, der Spielraum ist abgesteckt und die Denkmalpflege unterstützt uns mit Fördergeldern und Fachwissen. Wir können also nicht ins gleiche Horn blasen wie viele Architekt:innen, die auf keinen Fall etwas mit der Denkmalpflege zu tun haben wollen.

Das MHS wächst und entwickelt sich, es hat auch schon Neubauprojekte realisiert. Wohin geht die weitere Reise?

D.H.: Aktuell beschäftigt uns ein Projekt stark, das mitten in der Planung steckt: Sechs gemeinnützige Bauträger entwickeln auf dem Areal der ehemaligen Coop-Zentrale in Pratteln ein neues Quartier. Das MHS will dort bis 2026/27 ein Lagergebäude umbauen und darin 38 Wohnungen erstellen.

N.W.: Eigentlich war der ganze Städtebau auf Neubauten ausgelegt. Für uns war aber klar, dass wir uns nur beteiligen, wenn wir ein Gebäude umnutzen können, und zwar gemeinsam mit einer Gruppe von interessierten Leuten. Von der Grösse und Art der Umnutzung her wird das ein spannendes, aber auch anspruchsvolles Projekt.

D.G.: Und leider wird uns die Sanierung im besten Fall ein paar Prozente günstiger zu stehen kommen als ein Neubau inklusive Abbruchkosten. Das muss sich aus ökologischen Gründen in Zukunft ändern. Grundsätzlich möchten wir uns weiterhin im Altbau weiterentwickeln. Wenn uns also jemand ein Haus zu vernünftigen Konditionen verkaufen will, übernehmen wird das selbstverständlich, auch wenn unsere Personaldecke gerade etwas eng ist. Wir haben mittlerweile genug Erfahrung, um das gut über die Bühne bringen zu können.

Genossenschaft Mietshäuser Syndikat

Wie in anderen Städten werden auch in Basel viele Altbauten luxussaniert oder abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Menschen werden so aus günstigen Wohnungen verdrängt. Deshalb initiierten Leute aus dem genossenschaftlichen und gewerkschaftlichen Umfeld 2012 das Mietshäuser Syndikat Basel als Vernetzungsplattform. Um selbst Häuser zu kaufen und sie der Spekulation zu entziehen,

gründeteten sie 2014 die Genossenschaft MHS. Sie versteht sich als Dachgenossenschaft selbstverwalteter Hausgemein-schaften. Die Häuser werden gemeinsam gekauft, die bisherigen Bewohnenden in die Genossenschaft aufgenommen. Acht Liegenschaften hat das MHS so erworben, 2021

hat es auf dem Lysbüchelareal erstmals selbst zwei Häuser gebaut.