Aussenräume genossenschaftlicher Siedlungen

Grüne Zeitreise

Von Flanierorten bis Selbstversorgergärten, gemeinschaftlich nutzbaren Zonen bis Abstandsgrün, designter Landschaft bis Urban Gardening: Siedlungsgärten haben im Lauf der Jahrzehnte ganz unterschiedliche Formen und Funktionen angenommen. Eine Tour d’Horizon über genossenschaftliche Aussenräume.

Von Liza Papazoglou | Bilder: Michele Limina | Juli–August 2016

19. Jahrhundert: Werkstätten und Ziergärten

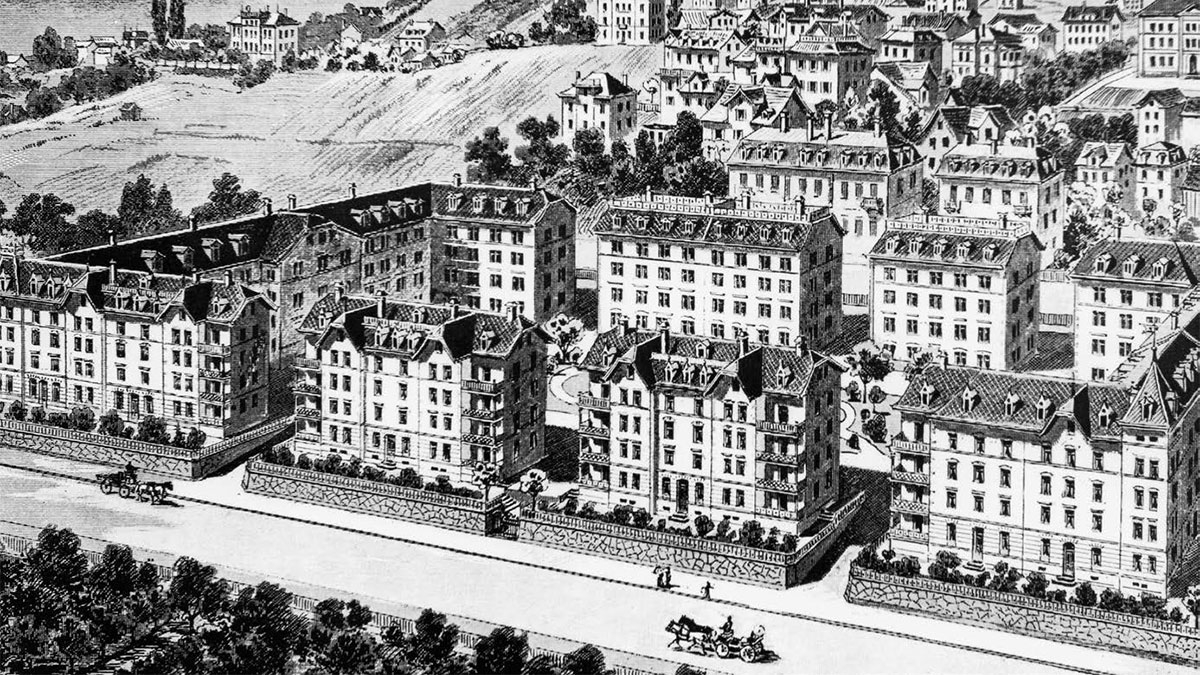

Die ersten Baugenossenschaften in der Schweiz entstehen in den 1860er-Jahren in den Städten. Sie wollen der mit der Industrialisierung verbundenen Wohnungsnot entgegenwirken. Platz ist knapp, Grünraum nicht prioritär. Die Innenhöfe der vorherrschenden Blockrandbebauungen dienen denn auch vorwiegend als Nutzflächen und enthalten statt Bepflanzungen Werkstätten. Trotzdem findet gegen Ende des Jahrhunderts das bürgerliche Ideal vom idyllischen Landschaftsgarten, in dem man flaniert, seinen Niederschlag auch in Genossenschaftssiedlungen. Etwa in der ältesten in Zürich noch erhaltenen Genossenschaftssiedlung, die von 1893 bis 1898 von der Zürcher Bau- und Wohngenossenschaft (ZBWG) an der Sonneggstrasse erstellt wird – inklusive eines kleinen, feinen Parks.

Sonneggstrasse, Zürich, ZBWG, Plan von 1893.

Die Gartenstadtbewegung prägte genossenschaftliche Siedlungen wie hier der EBG St. Gallen von 1913 über viele Jahrzehnte; zum Teil sind die ehemaligen Selbstversorgergärten noch heute vorhanden.

1910 bis 1930: Grüne Revolution und Gartenstadt

Boomende Städte, grassierende Wohnungsnot, ungesunde Mietskasernen und Blockrandbauten um düstere Innenhöfe rufen Anfang des 20. Jahrhunderts Stadtreformer auf den Plan. Die Vision: ein gesundes, naturnahes Leben. Inspiriert sind die Reformer vor allem von zwei Strömungen: der Volksgesundheits- und Kleingartenbewegung, der die Schrebergärten zu verdanken sind, und dem Modell der «Gartenstadt», das der Brite Ebenezer Howards ab 1898 verbreitet. Es folgt der Überzeugung, dass die Natur sich heilsam auf die Stadt auswirkt und ihre Bewohner physisch und psychisch stärkt. Das ursprüngliche Gartenstadtkonzept propagiert einen Ring von grünen Trabantenstädten in der Landschaft, die rund um eine Zentrumsstadt angeordnet sind; in der Schweiz wird es so allerdings nie verwirklicht. Grossen Einfluss auf die Siedlungsentwicklung übt aber auch bei Genossenschaften die Gartenstadtidee von Quartieren mit einem Park in der Mitte und vielen Alleen, Plätzen und Siedlungsgärten aus. Prägend ist zudem die Entwicklung bei den öffentlichen Parks, die sich immer weiter in Wohnquartieren ausbreiten. Hatten sie früher vor allem repräsentative Aufgaben, wird nun die Nutzung wichtig: Erholung und sportliche Betätigung sollen möglich werden. Folgerichtig entstehen Spielwiesen, Sport- und Badeanlagen, Pavillons und Festwiesen. All diese Strömungen prägen die Siedlungsgrünräume. Ab den Zehnerjahren entstehen differenzierte, klar strukturierte Aussenräume mit privaten und halböffentlichen Räumen. Grosse Grünzonen oder Innenhöfe können von den Bewohnenden gemeinsam benutzt werden und verfügen nun ähnlich wie öffentliche Parks über Freizeitund Spielzonen. Gleichzeitig dienen private, praktisch gestaltete Hausgärten dem Anbau von Gemüse und Obst. Bei ihnen steht die Funktion im Zentrum; klar abgetrennte Räume und geometrische Formen herrschen vor. Solche Selbstversorgergärten werden im Rahmen der Anbauschlacht während des Zweiten Weltkriegs besonders wichtig – und sogar zur Bedingung für die Subventionierung von Wohnbauten.

Paradebeispiel für den Siedlungsbau der Reformbewegung: Freidorf (dreieckiges Gelände), Muttenz, Siedlungsgenossenschaft Freidorf, um 1920.

1930 bis 1950: Einzug der Moderne

Das «Neue Bauen» ändert zwar vorerst wenig am grundlegenden Konzept der Reihenhaussiedlung mit eigenen Gärten, revolutioniert aber die Architektur: Nüchterne, funktionale Gebäude lösen verspielte Häuschen ab – frei nach dem Motto «Flachdach statt Giebel». Als Gegengewicht zum Haus soll der Garten dafür einen wildästhetischen Kontrast setzen. Das Aussengrün wird naturnaher: Trennende Zäune zwischen den Gartenparzellen machen Plattenwegen oder durchlässigen Staudenpflanzungen Platz, der Gartensitzplatz am Haus wird mit einer Rasenfläche zum Erholen und Spielen ergänzt, Pflanzen und malerische Gehölze säumen ihn und leiten optisch über in die freie Landschaft – der «Wohngarten» ist geboren. Ein Paradebeispiel dafür ist die Genossenschaftssiedlung Neubühl in Zürich Wollishofen, die international auf viel Beachtung stösst.

Neubühl, Zürich, Genossenschaft Neubühl, 1932.

1950 bis 1970: Parklandschaften und grosse Würfe

Nach dem Krieg erlebt die Schweiz einen Wirtschaftsboom. Die Wohnnachfrage steigt, erste Gesamtüberbauungen und Hochhäuser werden erstellt – aus der Gartenstadt wird die Stadtlandschaft. Es entstehen moderne Parklandschaften. Beton hält Einzug, und unter gestalterischen Einflüssen vor allem aus Japan, Skandinavien und den USA öffnen sich die Wohngärten der Nachkriegsmoderne wieder stärker architektonischen Prinzipien. Es wird grossflächig gestaltet, gleichzeitig erfolgt eine Reduktion auf wenige Pflanzen und Elemente wie Findlinge, knorrige Bäume, Baumhaine oder Bodenmodellierungen. Freiraum wird als Skulptur verstanden, die Eigenart der Pflanzen und Baumaterialien soll erlebbar werden. Vielbeachtetes Beispiel ist die kommunale Heiligfeldsiedlung aus den 1950er- Jahren in Zürich mit ihrem grosszügigen öffentlichen Raum mit modernen Park- und Spielanlagen. Wohnhochhäuser in Arealen, die von anonymem Abstandsgrün geprägt sind, stossen aber auch auf Kritik, so etwa das Tscharnergut in Bern oder die berühmt-berüchtigten Göhner-Siedlungen im Zürcher Oberland. Einen Gegentrend setzen vor allem private Bauten mit intimen Aussenräumen, beispielsweise in Form von kleinteiligen begrünten Terrassenhäusern.

Heiligfeld, Zürich, städtische Siedlung und öffentlicher Park, 1955.

Tscharnergut, Bern, verschiedene Baugenossenschaften, um 1960.

1970 bis 1990: Ökologie und Funktionalität

Die 1968er-Bewegung zeitigt Spuren: Gemeinschaftliche Wohnexperimente werden gewagt, Umweltthemen geraten in den Fokus. Biotope werden angelegt, Robinsonspielplätze – teilweise selber – gebaut, Mitgestalten und wildes Wachsen erhalten Raum – allerdings nur in Nischen. Wirklich durchsetzen im Siedlungsbau können sich diese Strömungen nicht. Dort orientiert sich die Gestaltung stark an der Nutzung, was etwa bei der kommunalen Siedlung Unteraffoltern III der Stadt Zürich durch ein differenziertes Konzept mit Privatgarten und begrünten Pergolas, Spielstrasse zwischen den Häuserzeilen, wildem separatem Spielplatz und Wildhecken umgesetzt wird. Angepflanzt werden vorzugsweise heimische Wildpflanzen, die auch Lebensräume für Wildtiere bieten. Das Bild orientiert sich an vermeintlich natürlichen Formen, zunehmend verzichtet man aber auf eine naturalistische Gestaltung und wählt formalere Ansätze.

Robinsonspielplätze gehören zu den 1970er-Jahren – hier eine Variante der BG Brunnenhof, Zürich.

Unteraffoltern III, Zürich, städtische Siedlung, 1982.

Ab 1990: Aussenraum als Architektur

Design ist Trumpf, Aussenraum ist Fortsetzung der Architektur, die formale Gestaltung dominiert die Nutzung. Aufsehenerregende – und oftmals umstrittene – Projekte entstehen vor allem dort, wo ganze (Industrie-) Areale zu neuen Stadtteilen umfunktioniert und mit grosser Geste angelegt werden, etwa in Zürich Nord. Die genossenschaftlichen Siedlungen dieser Zeit und ihre Grünräume sind meist ebenfalls nüchtern gestaltet, legen aber mehr Wert auf funktionierende Begegnungsräume, die oft in verschiedene Zonen unterteilt sind. Im Zuge der einsetzenden Ersatzneubautätigkeit werden zunehmend verdichtete Grosssiedlungen gebaut, in denen auf Privatgärten meist zugunsten von gemeinsam nutzbaren Flächen verzichtet wird. Nachhaltigkeit im umfassenden Sinn wirdzu einem wichtigen Thema. Ökologie undBiodiversität, Selbstversorgung, Teilen, gemeinsamgestalten, partizipative Prozesse –ins genossenschaftliche Leben kommt Bewegung.Viele Genossenschaften bauenund sanieren energiebewusst und gebensich Nachhaltigkeitskonzepte, auch für denAussenraum.Naturwiesen werden angesät,Bienenhotels eingerichtet. Die Urban-Gardening-Bewegung spriesst vor allem in denStädten und erfasst auch genossenschaftlicheSiedlungen. Statt grosser Parkflächenwerden Gemeinschaftsgärten angelegt, dievon Bewohnerinnen und Bewohnern gemeinsambewirtschaftet werden; in anderenSiedlungen tauchen Pflanzkübel oderschrebergartenähnliche Pflanzbeete auf.Auch in die Gestaltung und Entwicklungder Aussenräume werden die Genossenschafterzunehmend einbezogen, die soüber deren Auftritt mitbestimmen.

Frühes Beispiel mit viel Ökologie und Mietergärten: Brombeeriweg, Zürich, FGZ, 2003.

Bienenhotel der Siedlung Limmatblick, Dietikon, SGE, 2011.

Partizipativ geplant und naturnah angelegt: Oberfeld, Ostermundigen, WBG Oberfeld, 2013.