Verbandsgründung in schwierigen Zeiten

«Gesunde, frohe und preiswerte Heimstätten»

1919 gründet eine Gruppe tatkräftiger Visionäre den Schweizerischen Verband zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues – heute Wohnbaugenossenschaften Schweiz. Ihr Ziel: die umfassende Reform des Wohnungswesens. Ein Blick in die bewegten Anfänge.

Von Franz Horváth | April 2019

Die Gründung des Verbands der Wohnbaugenossenschaften begann 1919 nach einer schwierigen Zeit. Der Erste Weltkrieg war gerade zu Ende gegangen. Der Basler Bevölkerung dröhnten die Granaten vom Hartmannswillerkopf in den Vogesen noch in den Ohren. Der Krieg und dessen Folgen prägten den Alltag, die Politik, die Wirtschaft und damit auch die Wohnungsfrage.

Die Kriegsmobilisierung 1914 löste zuerst eine Wanderungsbewegung aus. Die neutrale Schweiz mobilisierte ihre Wehrpflichtigen. An den Grenzbahnhöfen drängten sich Ansammlungen von Menschen, die ihre Arbeit in der Fremde aufgeben und für ihre Heimatländer an die Front ziehen mussten. Die Schweizer mussten zwar nicht ihr Land verlassen und in den Krieg ziehen, aber für Soldaten, die zum Grenzschutz aufgeboten wurden, gab es keine Absicherung. Die Einberufenen verloren ihr Einkommen. Wer eine Familie hatte und Miete zahlen musste, geriet in Not.

Aufruhr und Wohnungsnot

Die Teuerung, Versorgungsengpässe, Hungerproteste von Frauen in den Städten, die todbringende Grippeepidemie und der Landesstreik vom November 1918 bildeten

die Kulissen, vor denen die Förderer der Wohnbaugenossenschaften am 20. September 1919 in Olten zur Verbandsgründung schritten. Die Eidgenossenschaft ergriff während des Kriegs zwar Notmassnahmen. Der Bund ermächtigte die Kantone, die Ausweisung aus der Wohnung hinauszuzögern, wenn Mietern wegen eines Zahlungsrückstands gekündigt wurde. Die Kantone Basel-Stadt und Zürich zahlten Mietzinszuschüsse. 1917 beschloss der Bundesrat Massnahmen gegen Mietzinserhöhungen und Kündigungen. Dennoch gab es viele obdachlose Familien, die von den Behörden behelfsmässig zeitweise sogar in Schulhäusern und ungenutzten Gebäuden untergebracht wurden.

Der Wohnungsmarkt blieb für einige Jahre sehr angespannt. Die Grosshandelspreise für Baumaterialien waren zwischen 1914 und 1918 um mehr als das Dreifache angestiegen. Nach dem Krieg begannen sie zu sinken, sie lagen aber 1921 immer noch auf einem Indexstand von 210 Prozent (1914 = 100 Prozent). Private investierten kaum mehr in den Wohnungsbau. Kurz vor dem Landesstreik schränkte der Bundesrat die Niederlassungsfreiheit ein, um Arbeitsuchende aus Städten, in denen es an Wohnraum mangelte, fernzu- halten. Die Anregung dazu kam aus der Zürcher Stadtregierung und richtete sich vor allem gegen Ostjuden.

Ende des 19. Jahrhunderts setzte in vielen Städten eine grosse Wohnungsmisere ein. Im Bild ein prekäres Beispiel aus Lausanne aus den 1920er-Jahren.

Für bessere Lösungen

Es wurden also Ressentiments geschürt, wo es eigentlich um Lösungen ging. Einige Städte hatten zwar vor dem Krieg angefangen, selbst Wohnungen zu bauen. Die Gemeindekassen hatten sich im Krieg aber geleert. Nicht wenige vertraten die Meinung, statt über Investitionen in den kommunalen Wohnungsbau lasse sich das Problem über die Beschränkung der Zuwanderung lösen – es tönte teilweise ähnlich wie heute.

Zum Glück gab es aber auch Menschen, die nach Lösungen suchten. Ein solcher Politiker war in Basel Fritz Mangold, der sich schon als Wirtschaftsstudent mit der Wohnungsfrage beschäftigt hatte und seit 1910 als Parteiloser – aber aufgestellt von der Freisinnig-Demokratischen Partei – in der Basler Regierung sass. Als Vermittler und auf Verständigung gesinnter Mann fiel er allerdings nach dem Landesstreik in Ungnade. Die Partei drängte ihn Anfang 1919 zum Rücktritt. Doch Fritz Mangold bot sich schon bald die Gelegenheit, als Delegierter des Bundes im Vorstand des wenig später gegründeten «Schweizerischen Verbands zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues» (heute Wohnbaugenossenschaften Schweiz) mitzuwirken.

Verschiedene Reformströmungen

Wer aber steckte hinter diesem Zusammenschluss? Schon 1918 formierte sich ein Initiativkomitee für «Wohnungsfürsorge und Wohnungsreform» mit Vertretern aus Basel, Bern, Genf, St. Gallen und Zürich. Die Gründung fiel aber wegen der Grippeepidemie ins Wasser. Einen Statutenentwurf vorgelegt hatte dafür eine Arbeitsgruppe, die aus Architekten und Ingenieuren, aus Politikern, Verwaltungsvertretern wie Hans Grob, dem Amtsvormund der Stadt Zürich, und Hans Peter, dem Sekretär der Baudirektion des Kantons Zürich, bestand. Beteiligt waren auch der «Bund»-Redaktor und spätere Generalsekretär des Freisinns, Ernst Steinmann, der Sekretär des Städteverbands, der Chef der technischen Abteilung des eidgenössischen Eisenbahndepartements sowie der Präsident des Verbands der Schweizerischen Konsumvereine Bernhard Jaeggi, der Hauptinitiant der Siedlungsgenossenschaft Freidorf.

Ziel war, eine «Zentralstelle» für das Wohnungswesen zu schaffen, die alles zur Sprache bringt, was zur «Reform der schweizerischen Wohnungsverhältnisse in gesundheitlicher, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht» beitragen könnte. Dazu zählten die Initianten den Zusammenschluss bestehender und die Hilfe zur Gründung neuer gemeinnütziger Baugenossenschaften. Insbesondere wollte man dabei statt der «Mietskaserne» das Kleinwohnhaus fördern.

Architektur und Profit

In Basel entstand dann im Februar 1919 die «Schweizerische Gesellschaft für die Ansiedelung auf dem Lande». Die tragende Rolle dort spielten Architekten wie Hans Bernoulli, der auch beim ersten Initiativkomitee mitgewirkt hatte. Doch drei Monate danach gründeten die Delegierten bestehender Baugenossenschaften – zentral waren hier die Eisenbahnergenossenschaften – in Luzern einen «Verband zur Förderung des kollektiven gemeinnützigen Wohnungsbaues». Bei dieser Gründung taten auch Städte und Firmen wie die Schuhfabrik Bally mit, die Wohnungen für ihre Arbeiter bauen wollten. Aufgrund des verwandten Zwecks der beiden Organisationen war klar, dass Doppelspurigkeiten drohten. Es liefen aber bereits Bestrebungen, die beiden Organisationen zusammenzuführen.

Das Vorpreschen in Basel und in Luzern diente dazu, sich zu positionieren. Die «Basler» liessen von ihren Architekten Pläne für Musterhäuser und Normbaubestandteile zeichnen, die sie aufkauften, um sie an Nachahmer in neu zu gründenden Genossenschaften weiterzureichen. Sie regten Ausstellungen über Mustergrundrisse an. Die «Luzerner» – unter ihnen waren auch Basler – sammelten zuerst Mitglieder unter bestehenden Genossenschaften. Sie verstanden sich als gemeinnützig und argwöhnten, dass beim «Basler Projekt» der Eigennutz der Architekten im Vordergrund stehe. Dank Darlehen von der Pensions- und Hilfskasse der SBB konnten die Genossenschaften der Eisenbahner und des öffentlichen Personals auch schon einiges an gebauten Wohnungen vorweisen. Viele Städte waren ihnen dankbar, weil sie selbst über wenig Mittel verfügten.

Am gleichen Strick ziehen

Trotz dieser Gegensätze folgte die Gründung des gemeinsamen zentralen Verbands dann sehr rasch. Der Städteverband und der Zürcher Stadtrat Emil Klöti traten als Vermittler auf. Der Sitz des Verbands kam nach Zürich, erster Präsident wurde Emil Klöti. In Protokollnotizen ist die Rede vom lachenden Dritten. Die Einigung verdankte sich dem Umstand, dass zum ersten Mal eine Wohnbauförderung des Bundes in Aussicht stand und die Ziele der beteiligten Personen letztlich ähnlich waren. Ein gemeinsamer Auftritt war wichtig; der Bund hatte vor einer Zersplitterung der Kräfte gewarnt und eine Bündelung der Bemühungen angemahnt.

Der Bundesrat stand nach dem Landesstreik unter grossem Druck, dringend benötigte Arbeitsplätze zu schaffen und etwas für den Wohnungsbau zu tun. Mit seinen Förderprogrammen zielte er auf beides ab. So versprach der Bundesrat zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit am 3. April 1919 zwölf Millionen Franken für die Förderung der Hochbautätigkeit. Zur Bedingung machte er, dass die Kantone und Gemeinden den gleichen Betrag einbringen. Die «Basler» bemerkten dazu richtig, es bestehe die Gefahr der Spekulation, der Bereicherung und der Begünstigung. Sie forderten die unter Wohnungsnot leidenden Kantone dazu auf, die Kredite an Bedingungen zu knüpfen. Damit die Richtigen profitieren können, seien die dafür zu gründenden gemeinnützigen Baugenossenschaften einer behördlichen Kontrolle zu unterstellen. Andernfalls fliesse das Geld dorthin, wo es sowieso schon vorhanden sei.

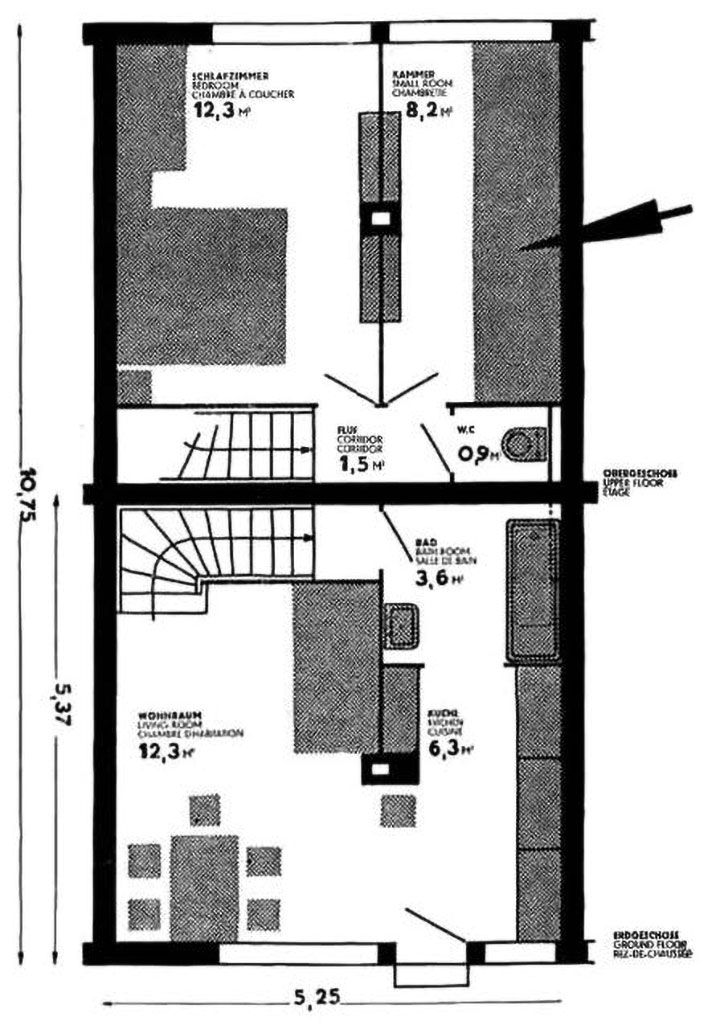

Der Verband förderte die Entwicklung von Typen- oder Musterhäusern, die rationelles Bauen erlauben sollten. Links ein Beispiel für den Mehrfamilienhausbau in La Chaux-de-Fonds von 1922, unten die ab 1918 erstellte Gartenstadtsiedlung Ausserholligen in Bern.

Kampf gegen Spekulation

Um seine Unterstützerfunktion gut wahrnehmen zu können, hoffte der Verband auch auf eine Subvention für sich. Der Bund gewährte zuerst nur einen Gründungsbeitrag von 50 000 Franken. Das entspricht heute teuerungsbereinigt etwa 230 000 Franken. Bis dieses Geld 1920 eintraf, musste der von den «Baslern» übernommene erste Sekretär Hans Weber aus dem eigenen Sack mehrere Tausend Franken vorschiessen. Die Rechnung startete am 21. September 1919 mit einem Minus, weil man die Vorleistungen der Gründer berappen musste – darunter die Musterpläne von Hans Bernoulli.

Hans Weber war Ingenieur und damit wie der Architekt Hans Bernoulli ein Anhänger des damals in Mode kommenden Bauens nach Mustern und in Serie. Mit Normen und Fliessbandproduktion, wie in Fords Autofabriken, wollte man die Baukosten senken.Die Aufgabe des Verbands sah Hans Weber darin, sich gegen ungerechtfertigte Gewinne im genossenschaftlichen Wohnungsbau zu wehren, egal ob Architekten, Baumeister oder Erfinder neuer Baustoffe die Profiteure seien. Er wollte die in Aussicht stehenden ersten Bundessubventionen an klare Bedingungen knüpfen und forderte Transparenz bei Preisen, Kostenvoranschlägen und Abrechnungen. Der Verband müsse für das freie Spiel der Kräfte im Baugewerbe sorgen. Die Bauherrin dürfe nicht wegen «Subventionsgenössigkeit» dazu verpflichtet werden, die Arbeiten zu überhöhten Preisen zu vergeben. Hans Weber spürte bei diesem Bestreben aber auch Widerstand, und dem Verband fehlten für vieles die Mittel. Er blieb darum ein Übergangssekretär und verliess seine Stelle bald. Der Gründungsbeitrag war bald aufgebraucht. Erst 1949 konnte der Verband ein ständiges Sekretariat einrichten.

Musterhäuser als Ideal

So startete der Verband mit einigen Schwierigkeiten. Das Büro übernahm im April 1921 der zweite Präsident, Ferdinand Rothpletz, der als Ingenieur und Direktor des eidgenössischen Amtes für Arbeitslosenfürsorge dafür eigentlich keine Zeit hatte. Die erste Verbandszeitung – die Vorgängerin der Zeitschrift Wohnen – ging wieder ein. Erst als 1925 der bereits an der Verbandsgründung beteiligte Hans Peter, der Sekretär der Zürcher Baudirektion, das Präsidium übernahm, kam wieder Schwung in den Verband. In der Folge konnte er seine Tätigkeit intensivieren und auch mehr Baugenossenschaften als Mitglieder gewinnen.

Sein Ziel, die Wohnbauförderung nicht in die Spekulation fliessen zu lassen, erreichte der Verband zu Beginn nur teilweise. Die Kantone förderten unter anderem auch teure Einfamilienhaussiedlungen, die in private Hände gingen. Dies kann man dem Verband nicht anlasten. Die in ihm vertretenen Architekten vertraten aber mehrheitlich ein ähnliches Wohnideal. Das Kleinhaus mit Garten passte zu den Erfahrungen mit Versorgungsengpässen im Krieg. Den ersten Fördertopf – den «Baufonds», den der Verband aus einer Bundeshilfe von 200 000 Franken 1921 zur Verwaltung erhielt – verwendete der Verband darum zuerst wieder für Musterkleinhäuser, eine Art Minivilla fürs bescheidene Portemonnaie.

Wirklich Bedürftige schwer erreichbar

Die Musterhäuser sollten sich auch moralisch abheben vom Elend der Altstädte und der verpönten Mietskasernen, in denen das Schlafgängerwesen und nach Ansicht vieler Gemeindevertreter und Bauträger auch die Sittenlosigkeit grassierten. Auch wenn man sich alle Mühe gab, effizient und günstig zu bauen, konnte sich die Wohnungen in den Vor- und Gartenstädten am Anfang nur leisten, wer ein festes Einkommen hatte. Der Mittelstand, Beamte, Angestellte öffentlicher Betriebe und qualifiziertere Facharbeiter waren im Vorteil. Arbeitslose mussten weiterhin mit unhygienischen Altbauwohnungen vorliebnehmen und froh sein, wenn sie irgendwo unterkamen. Die jungen Genossenschaften von heute kennen diese Sorge: Wegen der Baukosten sind neu erstellte Wohnungen zu Beginn oft nicht viel günstiger als die anderer Bauträger; erst durch den andauernden Spekulationsentzug werden sie mit der Zeit wirklich preisgünstig.

Die subventionierte Sanierung von Altbauwohnungen vor allem in den Stadtzentren wäre darum damals für die ärmsten Wohnungssuchenden eine Wohltat gewesen. Aber dafür erhielt der Verband in seinen Anfangsjahren keine Unterstützung, obwohl er dafür weibelte. Die Architekten waren aber sowieso oft der Meinung, solche Häuser sollte man besser abreissen. Viele mussten denn auch tatsächlich weichen, weniger für zahlbaren Wohnraum als für den zunehmenden Individualverkehr – eine Folge des Ideals vom Eigenheim am grünen Stadtrand.

Kleinhäuser beschäftigten den Verband lange. Er war 1930 beteiligt an der Wohnbauausstellung WOBA in der Wohnkolonie Eglisee in Basel. Der Grundriss zeigt ein Reihenhaus mit 45 Quadratmetern für eine Familie mit zwei Kindern.

Gemeinnützigkeit auf freiwilliger Basis

Diese Eigenheime wurden nicht immer der Spekulation entzogen. Den Bund interessierte stärker die Arbeitsbeschaffung. Um möglichst viele Bauten zu ermöglichen, drängte er in den ersten Jahren des Baufonds die Darlehensnehmer, geförderte Häuser rasch zu verkaufen. So floss das Geld zurück und es konnte in neue Projekte gesteckt werden. Die gemeinnützigen Baugenossenschaften jedoch wollten die Häuser halten und der Spekulation entziehen. Sie verpflichteten sich zur Kostenmiete und verzichteten darauf, Gewinne abzuschöpfen. Aber sie erhofften sich mehr Unterstützung, denn viele waren überschuldet und hätten lieber längerfristige Darlehen gehabt.

Auf die Idee, bei geförderten Bauten Spekulationsgewinne zurückzufordern, kam der Bund erst in den 1940er-Jahren. Im Verband verschaffte sich der Gemeinnützigkeitsgedanke nach anfänglichen Richtungsdebatten aber rasch Gehör. Dass die Wohnungen günstig bleiben sollen und der Boden, auf dem sie stehen, keiner Spekulation unterliegt, gehört zur DNA von Wohnbaugenossenschaften Schweiz. Immer wieder hat der Verband für diese Werte gekämpft und weiss darin die Baugenossenschaften hinter sich.

Prägend bei städtebaulichen Ideen

Was aber hat der Verband quantitativ zur gemeinnützigen Wohnraumversorgung der Schweiz beigetragen? Und wie haben die gemeinnützigen Wohnbauträger unser Land geprägt? Der Historiker Daniel Kurz meinte einmal, der gemeinnützige Wohnungsbau sei beim Verwirklichen städtebaulicher Ideen erfolgreicher gewesen als beim Beeinflussen des Wohnungsmarktes – der Anteil der Gemeinnützigen beträgt heute rund fünf Prozent. Prägend aber waren Baugenossenschaften bei vielen Themen, von der Eigenheimidee bis zur Selbstverwaltung, von den gemeinschaftlichen Kolonien, die die selbstorganisierte Gemeinde als Gegenmodell zur Grossstadt propagierten, bis zu modernen Konzepten der Durchmischung in neueren genossenschaftlichen Grosssiedlungen.

Diese Qualitäten im Wohn- und Städtebau brauchen Pflege. Die Vermehrung gemeinnütziger Wohnmodelle ist wünschenswert und notwendig. Sie ist die Grundlage für eine nachhaltige Bodenpolitik und für offene Genossenschaften, von denen alle Schichten profitieren. Der Verband unterstützt die Genossenschaften dabei, seit hundert Jahren und auch in Zukunft.